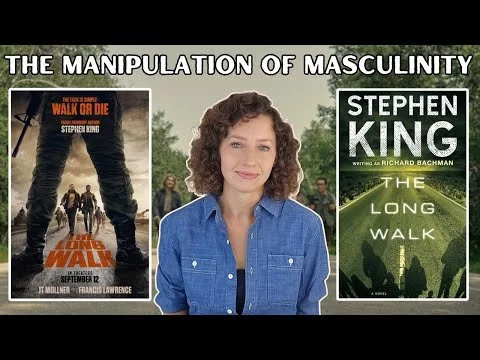

OverExposition: The Long Walk (Kritik & Interpretation)

Endlich mal wieder eine Stephen-King-Verfilmung, die Daniel sehr gut gefällt! Zwar hat King The Long Walk seinerzeit gar nicht unter seinem gewohnten Namen als Horrorautor veröffentlicht - dass die Story von ihm stammt, ist inzwischen aber hinlänglich bekannt und King selbst hat es eigentlich auch längst nicht verheimlicht. Warum diese Verfilmung ganz großartig ist, erzählt Daniel euch nun in unserem Podcast, samt seiner ausführlichen Interpretation des Films - aber wohlgemerkt ohne großen Vergleich zum Buch, mit dem wir nicht die große Vorgeschichte verbinden wie andere Rezensenten, die im Gegensatz zu uns wohl mit der Originalgeschichte aufgewachsen sind.

Daniel bemüht sich in diesem Podcast, über die Prämisse und Trailer des Films hinaus, nichts unnötiges oder überraschendes im Detail zu spoilern - obwohl es sich hierbei um die Verfilmung einer bekannten Geschichte handelt. Das Ende erwähnt er zum Schluss allgemein umrissen, ohne die genauen Umstände zu verraten.

Links & Videos zur Filmkritik

OverExposition - 28 Years Later und seine Vorgängerfilme (Kritik & Retrospektive)

Daniels Filmkritik aus dem Podcast als Text zusammengefasst:

"Boots—boots—boots—boots—movin' up and down again!

There's no discharge in the war!"

Anfang dieses Jahres hat uns Danny Boyles 28 Years Later diese eindrücklichen Worte aus Rudyard Kiplings Gedicht Boots ins Gedächtnis zurückgerufen. Immer und immer wieder. Der monotone Drill ist Teil des Konzepts. Die Marschroute: weiter, immer weiter. Am Ende fleht sich der Erzähler selbst an, ja nicht den Verstand zu verlieren, im immergleichen Rhythmus seiner Schritte. Ein Zurück oder Aufhören gibt es für ihn nicht mehr. “There's no discharge in the war!”

So gut Boots in 28 Years Later gepasst hat und dem Zombie-Drama auf kunstvollem Wege zusätzlich Atmosphäre verleihen konnte, wäre auch die Romanverfilmung The Long Walk mehr als passend dafür gewesen. Nicht nur aus offensichtlichen Gründen, weil hier unter strapaziösen Umständen lange als Gruppe gewandert wird.

Das Gedicht von Kipling versinnbildlicht die sich wiederholenden Gedanken eines britischen Soldaten im Zweiten Burenkrieg beim Marsch durch Südafrika – und ähnelt damit Stephen Kings Inspiration für seine Geschichte The Long Walk. Der Autor hat als junger Mann 1966 unter den Eindrücken des Vietnamkriegs und der damit verbundenen Wehrpflichtmaßnahmen seine Gefühle, Ängste und Gedanken zu diesen Themen zum Ausdruck bringen wollen.

King selbst hat das so bestätigt, aber auch darauf hingewiesen, er habe keine direkte Allegorie auf den Vietnamkrieg oder etwas anderes erschaffen wollen. Es ging ihm vielmehr darum, sein Grundgefühl aus dieser Zeit und sein Verhältnis zur damaligen Politik, die junge Männer einsammelte, um sie in einen verheerend verlaufenden Krieg zu entsenden, in Geschichtenform zu bringen.

Heraus kam ein dystopisch anmutendes Szenario, das uns heute in Ansätzen an The Hunger Games oder auch Squid Game erinnert. In einer nebulös gehaltenen Version der USA, die weitgehend wie eine autoritäre Militärdiktatur mit stark eingeschränkter Freiheit wirkt – sehr trostlos, um darin zu leben –, findet jährlich ein Ereignis statt, das in den einfachen Bürger*innen Motivation und Arbeitsgeist aufrechterhalten soll. Insbesondere als Vorbild, dass jeder mit Durchhaltevermögen und regelkonformem Verhalten theoretisch eine Chance hat, aus seinen Lebensumständen herauszukommen.

Ich möchte anmerken, dass ich die Buchvorlage früher nie gelesen, mich nur über Unterschiede und Kritikpunkte von Fans des Romans informiert und sie erst nach meiner Filmsichtung gelesen habe. Mir hat die Verfilmung – ganz unabhängig davon – sehr gut gefallen, und sie passt mit ihren Anpassungen auch besser zu unserer Zeit. Vieles wurde zugunsten der Verfilmbarkeit verschlankt, ohne die Grundthemen des Originals zu verraten.

Am wesentlichsten weicht in entscheidenden inhaltlichen Punkten das Ende von Kings Geschichte ab. Im Detail möchte ich das hier nicht auserzählen – nur so viel: Ich persönlich finde beide Enden, auch beide Versionen der Geschichte, auf ihre Art sehr gut und würde entsprechend beide zusammen empfehlen, wenn ihr das Meiste aus diesem Werk ziehen wollt. Im Folgenden bleibe ich nun aber bei meiner Betrachtung der Verfilmung von The Long Walk.

Im Film sehen wir eine Gruppe von 50 jungen Männern, die zufällig ausgewählt wurden, um einen gemeinsamen Marsch zu bestreiten – mit Regeln, die für fast alle von ihnen zwangsläufig den Tod bedeuten. Wer zurückfällt, nicht mehr weiterwandert, zu langsam ist oder von der vorgegebenen Richtung abweicht, wird nach drei Vorwarnungen sofort erschossen. Rationen und Wasser gibt es zwar, ansonsten wird aber niemand bei gesundheitlichen Beschwerden versorgt.

Eine bewaffnete Soldatenkolonne mit Militärfahrzeugen gibt das Tempo von hinten an – gnadenlos 3 Meilen bzw. 4,8 km/h. Ein ominöser „Major“, gespielt von Mark Hamill, macht Ansagen per Mikrofon. Er wird später auch den Gewinner nach seinem Wunsch fragen.

Neben einer beachtlichen Summe Geld ist das nämlich der Hauptpreis – aber eben nur für einen Teilnehmer: den letzten Überlebenden des langen Marschs, bei dem von vornherein allen bewusst ist, dass jeder – außer dem einsamen Gewinner zum Schluss – diesen nicht überleben wird. Der Long Walk wird stetig fortgesetzt, live übertragen für die restliche Bevölkerung, bis nur noch einer der Wanderer auf seinen Beinen steht.

Handlung im eigentlichen Sinne bietet The Long Walk nicht, aber ich fand ihn dennoch sehr spannend. Als würden wir mitwandern, sind wir durch die Kamera oft nah dran bei den jungen Männern – lernen sie kennen, während sie sich gegenseitig kennenlernen, und alles immerzu in Bewegung bleibt.

Glaubhaft gespielt von Cooper Hoffman, David Jonsson und allen anderen erleben wir einen durchmischten Haufen sehr unterschiedlicher Charaktere, deren Hintergründe wir teilweise nach und nach erfahren, die mal durch Fehlverhalten, öfter aber mit Gesten der Selbstlosigkeit, des Sich-Stützens, des Füreinander-Daseins – bei zunehmender Erschöpfung – fesselnd menschlich an uns herangebracht werden.

Regisseur Francis Lawrence gelingt es, im abstrakten Szenario von Kings Romangeschichte modellhaft abzubilden, wie sich Kameradschaft und Solidarität unter Extrembedingungen formen können – aber auch immer wieder auf die Probe gestellt werden. Er zeigt zudem, dass unter anhaltendem Druck, ständiger Todesangst und körperlicher Strapaze für viele irgendwann ein Punkt erreicht ist, an dem der Tod wie eine Erlösung erscheint.

Mehr als durch regelmäßig den Trott unterbrechende, sehr dramatische Zwischenhöhepunkte – wenn wieder jemand aus der Wandergruppe wegbricht – formen sich Bindungen zwischen den Protagonisten aus dem geteilten Leid und kleinen Gesten: mitunter nur durch die Bereitschaft, sich gegenseitig zuzuhören, Mut zuzusprechen oder ihre bisherigen Leben – oft eigene Verfehlungen, viel Bedauern – gemeinsam ehrlich zu analysieren.

Den wahrscheinlichen Tod vor Augen, legen sie sich Lebens- und Charakterbeichten ab; die Last auf der Seele ist eben auch Extraballast, den hier niemand lange mit sich herumschleppen kann. Sobald der Körper endgültig kurz vor der Kapitulation steht, muss ihn ein starker Geist schließlich weiter in Bewegung halten.

Als Gesamtkonstrukt betrachtet, über das Zwischenmenschliche der Teilnehmer hinaus, stellt der Long Walk metaphorisch den Lebensweg unter eng gesteckten gesellschaftlichen Zwangsmechanismen dar. Es ist eine pessimistisch überspitzte Darstellung einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft ohne soziales Auffangnetz. Wer nicht nach präzise vorgegebenen Maßen performt, bleibt auf der Strecke. Und nur, wer sich im Konkurrenzkampf an die Spitze zu setzen vermag, gewinnt. Das Überleben des Einzelnen hängt davon ab, dass andere scheitern. Winner takes it all.

Wir erfahren im Film kaum etwas von der fiktiven Welt drumherum, sehen noch weniger davon. Zuschauende etwa gibt es erst ganz am Ende – sie sind in der Filmversion vorher verboten. Nichts Genaues zu wissen, uns aber zu fragen, in was für einer kranken Welt es einen staatlich geförderten Wettbewerb wie den Long Walk geben könnte – und viel wichtiger: in was für einer kranken Welt die Teilnehmer dies nicht mal als das schlimmste Los, sondern eher als eine kleine Chance auf ein erträglicheres Leben empfinden –, wirkt viel stärker als überbordende Exposition und zusätzliche Szenen abseits des Marsches, die zum Glück ausbleiben.

Viel stärker wirkt, so etwas aus der Perspektive der teilnehmenden Männer und vor allem über sie selbst zu erfahren. Mitzubekommen, wie reflektiert sie sein können, wie oft sie sich dem Wettbewerb gar nicht völlig hingeben wollen, da dies den Verlust ihrer Menschlichkeit erfordern würde, ist packende Erzählung genug. Gleichzeitig scheinen die meisten von ihnen – besonders zu Beginn des Marschs – zu verdrängen oder in jugendlichem Übermut nicht vollends zu realisieren, wie schlecht ihre Chancen stehen, die kommenden Stunden zu überleben. Die Parallelen zu jungen Männern, die zum Krieg eingezogen wurden, sich vielleicht sogar freiwillig gemeldet haben, ohne wirklich zu begreifen, was dort mit ihnen geschieht und was das eigentlich bedeutet, sind für uns als Zuschauende kaum verdrängbar.

Vereinzelt brechen Kameraflüge von weitem auf die Gruppe zu und öffnen für einen Moment die sonst so eng an den Personen gelegene Erzählperspektive. Sie verschaffen uns Luft, lassen uns leichter fühlen, etwas Zeit überspringen – was den Protagonisten nicht vergönnt ist. Ich hatte beinahe ein schlechtes Gewissen, mir dann wieder bewusst zu werden, dass ich ja gerade gar nicht selbst im Long Walk mitwandere. Denn die Kameradschaft, die in der Truppe trotz aller Widersprüche entsteht, spürte ich auch. Sie wuchsen mir ans Herz. Ihre Schicksale trafen mich – bequem im Kinosessel mit verstellbarer Rückenlehne liegend.

Für mich hat The Long Walk – roh, brutal und aufs Wesentliche reduziert – die Situation zumeist junger Männer als einfache Soldaten im Krieg dargestellt, ohne eine Sekunde lang eigentlich einen Krieg zu zeigen. Wir erfahren die Gründe, wie und warum Menschen, die eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich hätten, sich häufig auch freiwillig für die Armee melden.

Doch dann eben auch, wie sich ihre Sicht darauf verändern kann, wie Körper und Psyche bis übers Erträgliche hinaus geschunden werden, manche durchdrehen, andere ihren Tod erzwingen – zwischen Monotonie und absolutem Gehorsam. Gerade der Zusammenhalt untereinander, die vielzitierte Kameradschaft, gemeinsam in den Abgrund blickend, mit zunehmender Aussichtslosigkeit und ständigem Sterben um sich herum konfrontiert, ist das Einzige, was die länger marschierenden Teilnehmer – obwohl Soldaten, für die es kein Zurück und nur wenig Aussicht gibt – noch weitergehen lässt. So lange sie können. Aber sie werden immer weniger.

Und irgendwann ist es nur noch einer. Der ewig wandert. Wer von ihnen es ist, ist dann eigentlich egal – war es für mich als Zuschauer jedenfalls. Längst ging es nicht mehr ums Gewinnen. Der Letzte wandert zum Schluss einsam weiter. Für die anderen, die nicht mehr können, die irgendwie dennoch auch Erlösung gefunden haben. Was vorher mit ihnen war, geht einem nicht mehr aus dem Kopf. Wer sie waren, auch nicht. Selbst wenn der Krieg – oder der Long Walk – vorbei und auch der Major nicht mehr da ist: Was ändert das hinterher? Für die Gefallenen, für die Beschädigten, die nur noch gehen können?

In dem System, in dieser Welt, in der Menschen in solche Situationen geschickt werden – ob freiwillig oder nicht, ob selbstbestimmt oder durch prekäre Umstände dorthin getrieben –, bleibt ein jeder gefangen. Wer das einmal gesehen, bis ins Mark erlebt hat, sieht den Rest seines Lebens nur noch als erweiterte Strecke dieses langen, schrecklichen Marsches.

Autor: Daniel Pook

Feeds & Infos über die Podcaster

Alternativ zum Web-Player mit Download-Funktion kann Die Letzte Filmkritik direkt über diesen Link bequem bei iTunes abonniert werden. Wer per RSS-Reader oder sonstigen Podcatchern über neue Folgen informiert werden möchte, füttert sie mit diesem Link des XML-Feeds. Via Facebook, Youtube & Twitter bleibt ihr mit uns in Kontakt und auf dem Laufenden.

Dieser Podcast wurde von Daniel Pook in unserem Studio in Berlin aufgenommen.